Merci pour ton retour d’expérience et le renvoi vers Gaming Alexandria. J’ai du mal à déterminer si le manque de corpus critique (en Francophonie, du moins) découle effectivement de le susceptibilité des auteurs ou d’une certaine « endogamie » dans la publication/presse (où nombre de ces ouvrages sont écrits par des collègues journalistes, d’où une réserve à louer ou vilipender) ou si le marché du livre JV est encore jugé trop niche pour intéresser les lecteurs ou si le problème relève en fin de compte de la tâche considérable de la critique de ces ouvrages (nécessitant des connaissances ultrapointues et un temps monstrueux difficile à trouver quand on s’enquille déjà la critique de jeux qui durent des dizaines d’heures).

Tiens en parlant de ça, SVT (Suède) et DRTV (Danemark) ont produit des petits documentaires qui brossent l’historique du jeu vidéo dans leurs pays respectifs. Et, évidemment, ça parle de la demoscene d’où a germé toute leur industrie. Bon évidemment, faut comprendre le suédois ou le danois mais il reste les images ![]()

Tout ça pour dire aussi que le bon bouquin sur la demoscene reste à faire ![]()

« Quelle chouette ouverture ! » - moi, hier soir, dans mon pieu.

(C’est tiré de The Netanyahus de Joshua Cohen)

C’est effectivement une superbe page. Le bouquin est une bio romancée de la famille du premier ministre israélien, ou rien à voir ?

C’est le récit (romancé) d’un épisode (véridique) de la vie du père de Benjamin Netanyahu.

J’y viens sur le tard grâce à un ami qui doit le faire venir pour une lecture, mais Joshua Cohen bénéficie d’un enthousiasme assez délirant aux Etats-Unis et il est de toute évidence incroyablement doué. Je suis curieux d’un de ses romans précédents, dont le point de départ est assez intrigant (soit c’est super soit c’est la cata).

Merci pour la découverte, je le rajoute dans la liste de lecture déjà longue comme le bras.

Merci Tristan !

Quelques lectures de la deuxième moitié de 2021 sur lesquelles j’avais commencé à écrire, pensant faire un récap’, mais ce brouillon traîne depuis bien trop longtemps pour ne pas me rendre à l’évidence : autant le publier tel quel, je ne le finirai jamais en janvier.

Les origines tragiques de l’érudition, une histoire la note en bas de page, Anthony Grafton

Est-ce que je l’ai acheté juste pour le génie du titre et du thème ? Peut-être. Ma micro-déception est que, passé l’intro assez savoureuse, le livre n’ait pas l’érudition gourmande et rieuse d’un Umberto Eco. En fait, après quelques petites tendres gifles de bon aloi à certaines pratiques académiques, cet essai historique redevient assez rapidement premier degré, pour raconter, en sens antéchronologique, l’apparition de la note de bas de page. En toile de fond, on n’y parle pas tant imprimerie et mise en page qu’historiographie. La question d’Anthony Grafton, assez vertigineuse au demeurant, c’est : à partir de quand les historiens commencent-ils à estimer que l’important n’est pas de se faire les passeurs d’événements romanesques mais de documenter au plus près des sources - jusqu’à développer tout un appareil critique de paratexte pour sourcer, prouver, bétonner, et notamment la note érudite ? Il attaque ainsi par Leopold von Ranke, souvent présenté comme le fondateur de l’histoire moderne, académique, en expliquant du reste comment la révolution française et l’ouverture progressive des archives nationales ont permis de bouleverser la pratique des historiens, avant de remonter dans le temps. C’est donc un voyage érudit, qui au choix vous égarera par la précision de certains débats d’époque qu’un non-moderniste peut difficilement soupçonner, ou vous émerveillera par sa faculté à faire revivre le contexte intellectuel et les empoignades cérébrales des 17e et 18e siècle. Il faut quand même avoir une certaine fascination pour l’histoire et son écriture pour y éprouver un plaisir total, mais would recommand quand même.

Le faucheur, Terry Pratchett

J’ai un peu honte, je n’avais jamais lu de Terry Pratchett avant. On m’avait dit qu’il s’agissait d’un des meilleurs, et je dois reconnaître que je me suis bien gondolé. Alors, certes, c’est inégal, il y a deux récits en un, et celui des mages qui ne savent plus trop quoi foutre de leur doyen qui a échoué à mourir et ne sait plus trop quoi faire de sa vie en rab tire un peu trop souvent à la ligne à mon goût. Mais toute la partie sur la Mort qui apprend qu’elle aussi va elle aussi clamser et oh la la mais que va-t-elle faire de ses derniers instants et si elle apprenait à vivre elle qui n’est pas franchement une riante personne est d’un irrésistible comique de situation - bien appuyé à la fois par ses répliques délicieusement glaçantes et leur mise en scène typographique. Et puis, c’est un bouquin s’amuse à faire des nœuds d’humour absurde avec la métaphysique, et j’adore ça. Toute la manière de penser le surplus du monde privé de mort qui s’exprime à travers des caddies fous qui s’en vont se réunir en centre commerciaux, c’est terriblement années 1980 mais la parodie est quand même bien savoureuse (et plus originale que les énièmes reprises de la critique de la société de consommation sous forme de zombies lâchés dans des malls).

11-Septembre: une histoire orale, Garrett Graff

Quel coup de poing. De très loin pour moi l’expérience de lecture la plus forte de 2021, et bien sûr que le thème s’y prête, mais la manière qu’a Garrett Graff de raconter cette journée historique n’a pas d’équivalent : il s’agit d’un récit horodaté, polyphonique des événements, de l’intérieur, par ceux qui les ont vécus aux premières loges, des contrôleurs aériens qui ont vu la tragédie prendre peu à peu forme sous leurs yeux à l’entourage de George Bush en passant par les troupes de secours, et, surtout, les rescapés et familles de victimes.

Je retiens trois choses de ce bouquin.

Déjà, et je vais passer très vite sur ce point qui me rend un peu fou, que si n’importe quel truther s’était donné la peine de faire ce travail-là, rigoureux, éclairant, humain, digne, au lieu d’analyser des poils de cul de pixels de vidéos en 240p compressées avec le cul, moins de conneries pollueraient Internet et les cerveaux humains.

De deux, que l’on saisit mieux, plongé dans la mécanique infernale des minutes qui défilent, le sentiment de sidération, d’impréparation, de confusion, qui a présidé aux réactions des forces américaines, entre une chaîne de commande parfois complexe, des informations impossibles à récupérer rapidement, des malentendus, etc.

Enfin, et c’est peut-être le plus fort, le 11-Septembre n’est pas seulement un événement historique, c’est aussi un phénomène iconique, qui nous renvoie tous à l’image de ces deux tours dressées devant un ciel bleu, un avion incompréhensiblement lancé en leur direction, ou s’en échappant déjà dans un très graphique nuage de fumée. Je pense qu’il est très difficile d’aborder le 11-Septembre sans entrer d’abord par cette image forte et obsédante. De manière naturelle, ce livre prend de fait le contre-pied de cette image d’Epinal, en donnant à ce jour un autre lieu central, à la fois confiné, interminable et sisyphéen : les cages d’escalier des tours. Nombre de témoignages tournent autour de ces marches qu’il faut descendre pour les uns, monter dans l’autre, dans une ambiance indescriptible d’incompréhension et de solidarités, lieu de mille anecdotes tantôt émouvantes, tragiques ou, parfois, rarement, amusantes. On y rencontre des personnes qui deviennent malgré elles des personnages, qui pour leur désespoir, qui pour leur sang-froid, qui pour leur héroïsme. Certains témoignages sont interrompus par des descriptions irréelles - et il faut parfois avoir le cœur solidement accroché - en même temps que par des pensées fugaces d’une futilité déconcertante (du genre à se demander si l’on a bien fermé le gaz en partant ce matin alors qu’on est au cœur d’un des attentats les plus meurtriers de l’histoire). Avec fatalement moins de témoins et donc de témoignages, mais tout de même assez pour les faire vivre, le même dispositif permet de suivre le déroulé des événements dans les différents avions et surtout dans le Pentagone.

Bref, c’est un travail d’histoire orale indispensable, éclairant, suffocant aussi, qui emprunte trop souvent malgré lui à ce qui serait, pour le lecteur, les codes du roman catastrophe, mais de manière intime, naturaliste et digne. Je ne vous cache pas avoir eu plusieurs fois les mains qui tremblaient en lisant : comme on s’en doute, ce n’est pas un récit facile, donc tentez-le si vous êtes accroché et n’avez pas prévu de faire un discours à un mariage derrière.

.

Abuzeur nous l’avait caché, le vrai scoop de ce Houellebecq c’est que les gamins français jouent encore à Ragnarok en 2027.

Où l’on réalise que Michel ne parle pas très bien de jeu vidéo. En plus j’ai checké vite fait et j’ai l’impression que rune knight et palouf sont pas sur le même tree. J’espère qu’il comptait pas postuler à GK.

Fnac des Halles.

Quatre vieux personnages en fin de parcours, à Paris, décident de vivre ensemble dans une sorte de phalanstère bancal et joyeux, près de Reuilly-Diderot, pour éviter l’Ehpad ou l’exil au soleil dans des villas médicalisées. Ils nomment ce refuge Finale Fantaisie . Il y a Bob, un colosse, Leïla, une mystique, Suzanne, une inquiète, et le narrateur qui vivent perchés au dernier étage de cet immeuble sans âge, avec un caddie rouillé dans l’entrée et des herbes rares sur la terrasse.

Je me demande si Leïla meurt au tiers du livre. ![]()

Ma fille m’envoie un quizz : quote d’Ensemble Stars ou classique de la littérature russe ? Je lui dis c’est bon arrête. J’ai fait 42%…

Je rattrape progressivement un paquet de longs posts Boulette et je voulais te remercier avec un peu de retard pour cette note de lecture.

Le premier tome avait mine de rien beaucoup compté pour moi, à une époque où les infos restaient rares et principalement dispersées sur des pages PHP 4.0 sur fond de têtes de mort qui tournent. Le relire vingt ans plus tard ne serait pas forcément la meilleure idée mais j’ai bien envie de donner sa chance au deuxième tome, dans la foulée de Trigger Happy 2.0.

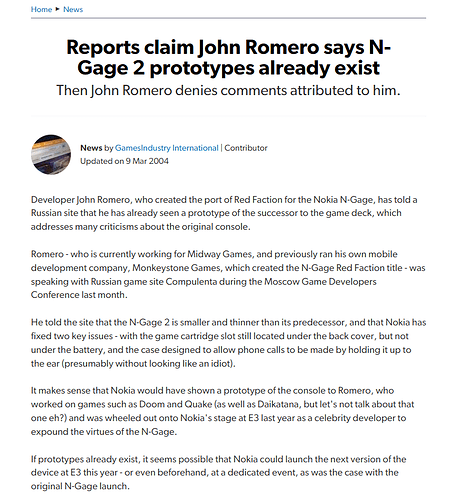

D’autant que la synchronicité aléatoire m’a fait tombé sur cette news de GK peu après la lecture de mon marque-page Boulette. Je vois ça comme un signe.

(Par contre, Romero a une petite expertise N-Gage et s’est même occupé du port de son Red Faction. A priori et sans avoir lu quoique ce soit, je ne trouve pas déconnant de l’interroger sur l’arrière-boutique de cette machine.)

J’en profite pour indiquer la sortie récente de cet ouvrage collectif ludo-légalo-intello « Les Contentieux du Jeu Vidéo » chez Mare & Martin.

J’ai le premier tome —très orienté droit— de Geoffray Brunaux à finir avant mais du peu que j’en ai survolé, ce sera une lecture plus simple. Le bouquin explique et commente des procès notables: ça s’apparente plus à de l’histoire du jeu-vidéo et mon cerveau disponible s’en réjouit, c’est plus incarné, plus relatable.

(je déplace la conversation ici)

Jamais lu Les extraterrestres dans l’histoire mais j’imagine que tu as forcément lu le grand classique absolu et best-seller du genre, Le matin des magiciens, de Bergier et Pauwels. C’est pile dans ce que tu décris, l’espèce d’ivresse d’imaginer grâce à la physique quantique un nouveau paradigme ébranler le rationnalisme du XIXe, et sauver miraculeusement la foi dans le paranormal. C’est complètement nawak, mais c’est teeeeeeeellement bien écrit, je pense que je l’aurais lu à 14 ans, je serai en train de parler poésie avec les Martiens aujourd’hui.

D’une manière générale je suis un peu jaloux-nostalgique sans l’avoir connu de mon vivant (c’est quoi le mot suédois pour ça ?) de toute la scène conspi/new age des années 1970, à qui on ne peut pas reprocher une certaine inventivité et un certain talent de plume. A côté, j’ai l’impression que ses succédanés contemporains c’est vraiment le fond de bouteille, une littérature souvent assez premier degré, plate, éculée, sans finesse ni pouvoir d’évocation - alors que s’il y a bien quelque chose à aller consommer là-dedans, c’est un peu de douce rêverie.

Pour le coup, ce bouquin est écrit par un vrai de vrai —et supposé espion— communiste

Note que si les proches de Moscou étaient hermétiques à la pensée magique et aux théories du complot, ça se saurait. Outre qu’il y a tout un courant historique assez intéressant qui défend la thèse que la paranoïa est intrinsèque à tout mouvement révolutionnaire ; et que la tradition mystique se pose là en Russie, c’est pas non plus rare de voir des espions analyser systématiquement les choses sous le prisme de la conspiration - déformation professionnelle, j’imagine.

A ce propos, je ne sais plus si j’en avais parlé, mais il faut lire KGB-DGSE. 2 espions face à face, dialogue entre deux retraités du renseignement. Je spoile, mais plus on avance, plus on se rend compte à la fois du mélange de banalité de leur boulot à leurs yeux au quotidien, et de l’imprégnation mentale de celui-ci, qui leur survit bien après la retraite, voire probablement s’exprime en roue libre, vu qu’ils n’ont plus que leur imaginaire détaché des dossiers pour analyser le monde. Par exemple, Sergueï Jirnov, ancien du KGB, y explique le plus naturellement du monde qu’à ses yeux, ce ne serait pas étonnant que Poutine soit mort et ait été remplacé par un clone. Et comme ça tombe vers la fin du bouquin, ça arrive relativement naturellement, et il faut se pincer soi-même pour se rappeler qu’à partir d’un certain moment, il ne parle plus de ce qu’il a connu mais de la manière dont il envisage le monde maintenant qu’il est un espion retraité. C’est franchement fascinant.

Oui, Le Matin des Magiciens m’a beaucoup impressionné quand on me l’a fait découvrir au lycée. Je me souviens d’ailleurs m’être enfilé les 500 pages sans quasiment m’arrêter, cerveau connecté à cette (belle) plume humaniste, ces hypothèse poétiques sur d’anciennes civilisations ou l’architecture médiévale ou la pensée non-humaine/non-euclidienne, sans parler des géniales nouvelles d’Asimov, A.C.Clarke ou Lovecraft retranscrites ici pour la première fois en Français. (Le livre est paru en octobre 1960).

J’ai lu ça comme on lit du Fantastique, pour la « douce rêverie » comme tu dis. L’érudition des deux auteurs me servait de terreau poétique, entre le what if scientifique à prendre avec des pincettes de 15 tonnes et ce « kick » propre au dynamisme créatif des romans pulp qui marchent allégrement sur toute règle de bienséance. Le but était d’ôter ses œillères bourgeoises, d’aller chercher des ponts entre les savoirs, quelques soit les époques et cultures.

S’il y a beaucoup à dire sur ce mouvement de réalisme fantastique, il avait au moins l’humilité d’avouer d’emblée sa fragilité épistémologique et d’appeler son lecteur à laisser sa torche critique allumée en permanence. Mais je comprends qu’il ait pu être mal-interprété à l’époque par certains lecteurs un peu crédules. D’ailleurs, à ce sujet:

Pas de totalitarisme sans son vernis mythologique, n’est-ce pas ? Sortie de la base messianique judéo-chrétienne, je n’y connais rien en constructions mystique liées au régime communiste mais le Matin revenait dans un long chapitre sur la base ésotérique (complètement folle) soutenant une partie de l’idéologie nazie : terre creuse, Société de Thulé et compagnie.

Alors que, l’année suivante, mes cours de terminale me plongeaient dans les affres de la Seconde Guerre Mondiale, je m’étais fait la réflexion qu’il serait également utile d’enseigner ce pan de la machine de mort nazie, cette religiosité pseudo-scientifique qui lui servait de moteur ou de justification et dont on parle finalement très superficiellement dans le programme scolaire — à l’instar, par exemple, du Juche lorsqu’il s’agit de la Corée du Nord.

Dans les faits, même si elle n’est pas à négliger, il semble que cette part ésotérique de l’idéologie nazie aient été très largement surestimée par Pauwels et Bergier. Les mouvances d’extrême-droite de la fin du XIXe/début XXe fermentaient déjà dans cette soupe faite d’astrologie, d’ariosophie et de runes diverses. Même si certains cadres du parti (dont Himmler) étaient littéralement imprégnés de cet occultisme völkish, il semble que tout ces emprunts ésotériques et bariolés aient plutôt servi de folklores rituels ou visuels — ils ne sont en aucun cas les « fondements » de l’idéologie. Le carnage aurait tout de même eu lieu sans eux.

Un bon article sur ce sujet pour comprendre les accusations, un peu injustifiées selon moi, que s’était pris le livre à sa sortie. Et avec lui toute cette littérature qui fantasmait la part occulte des nazis.

De mémoire, jamais les auteurs ne tentent de faire passer les nazis pour des sorciers, ou ne cherchent à atténuer la gravité de cette période sous quelque parure magique qui viendrait dédouaner les monstres. Mais je n’ai pas toutes les clefs de cette controverse., il faudrait que j’aille lire les critiques de l’époque. Fais signe d’ailleurs si tu croises de la matière dans tes recherches.

(j’adore cette conversation)

Le terme de réalisme fantastique va vraiment comme une chaussette au Matin des magiciens, c’est juste étonnant et un peu flippant que certains lecteurs aient oublié que dans « réalisme fantastique » il y a « fantastique ». Mais on ne va pas se mentir, si ça marche aussi bien, si ça a un tel pouvoir d’attraction, c’est précisément parce que l’ambiguité est permanente entre le réalisme et le fantastique. D’ailleurs je pense que l’héritier direct du Matin des magiciens ce n’est pas un livre, mais une série, X-Files, et le duo Sculler-Muldy qui a exactement la même fonction de mise en tension entre le réalisme sceptique et le fantastique vraisemblable.

Sortie de la base messianique judéo-chrétienne, je n’y connais rien en constructions mystique liées au régime communiste mais le Matin revenait dans un long chapitre sur la base ésotérique (complètement folle) soutenant une partie de l’idéologie nazie : terre creuse, Société de Thulé et compagnie.

C’est une très vaste question et je ne vais pas faire semblant d’avoir mon permis dessus, l’ésotérisme nazi c’est vraiment une thèse de doctorat en soi. Ce que je peux poser avec pas trop de doutes, c’est que la Russie prérévolutionnaire, ultraorthodoxe, millénariste et apocalyptique, est un incroyable nid à mystiques. Dans son roman rétrospectif de 1929, L’acajou, l’écrivain russe antirévolutionnaire Boris Pilniak dépeint, non sans un certain style, voire un style certain, toute une constellation entortillée de personnages hauts en couleur :

Miséreux, devineux, mendigots, psalmodieurs d’antiennes, cagoux, errants, prophètes, idiotes, idiots, fols-en-Christ, autant de synonymes, autant de pâtisseries torsadées et coutumières de la Sainte Russie, gueux par la Sainte Russie, stropiats ou aveugles diseurs de pieuses complaintes au nom du Christ, fols-en-Christ de la Sainte Russie, ces pâtisseries torsadées ont orné depuis la naissance de l’État russien, depuis les premiers tsars, les Ivan, les us et coutumes d’un millénaire de Russie. Mainte et mainte fois historiens, ethnographes et écrivains russes ont trempé leur plume pour parler de ces innocents. Ces fous ou charlatans, les mendigots, les cagots, les prophètes, étaient considérés comme l’ornement de l’Église, la confrérie christique, les intercesseurs de l’univers pour reprendre les termes de l’histoire et de la littérature classique.

C’est une période, la Russie de la fin de siècle, où les plus grands starets russes ne sont pas seulement des relais de la foi orthodoxe, mais des thaumaturges et des prophètes, en plein milieu d’un sentiment de fin du monde, lié à l’effondrement de l’ordre traditionnel, l’urbanisation rapide déplaçant les investissements vers les villes, à la faveur des banquiers et des commerçants, souvent résumés à des juifs soudain gagnants après avoir longtemps été cantonnés aux marges de la société ; tandis que les riches propriétaires terriens traditionnalistes et croyants voient leur influence s’effriter à vitesse grand V. C’est l’une des raisons pour laquelle les délires sur l’antéchrist, la franc-maçonnerie et la juiverie marchent autant auprès des anciennes élites russes, à la recherche de bouc-émissaires. Or ces mêmes élites, chassées par le coup d’Etat bolchévique, fuient la Russie à partir de 1917, pour se réfugier d’abord dans les pays baltes, puis en Occident, et notamment en Allemagne, où ils exportent leur mélange de complotisme antisémite, d’eschatologisme ultrachrétien et de nostalgie purificatrice - cf The Russian Roots of Nazism: White Emigrés and the Making of National Socialism, 1917-1945 - dans un pays où le mouvement völkisch a déjà largement fait prospérer les thèses mysticisantes, paganistes, nostalgiques et occultistes. Un spécialiste du nazisme le dirait sûrement beaucoup mieux (ou pas, d’ailleurs, vu qu’il serait spécialiste, lui), mais j’ai l’impression qu’on peut analyser le IIIe Reich comme la rencontre entre l’ultramysticisme russe, élitiste, antisémite et nostalgique, et le fond païen et folkloriste du völkisch.

Note que je ne parle pas du tout du regard de Pauwels et Bergier sur le nazisme (pour être franc, je ne m’en souviens plus du tout).

A mon modeste niveau, j’avoue que le jour où j’ai relu Mein Kampf en partant du principe que ce n’était pas un programme politique mais du pipi de cerveau complotiste, d’un seul coup tout m’a semblé vachement plus cohérent (à défaut d’être moins glauque). D’ailleurs l’unique référence littéraire (faut le dire vite) citée par Hitler dedans, c’est les Protocoles des sages de Sion, un fake emblématique des Russes blancs, qui est franchement rien de plus rien de moins que le Hold-Up de l’époque, en terme de popularité rance.

j’ai l’impression qu’on peut analyser le IIIe Reich comme la rencontre entre l’ultramysticisme russe, élitiste, antisémite et nostalgique

Oui après sans vouloir défendre à tout prix mes propres ancêtres russes blancs, j’ai quand même envie de te dire que l’antisémitisme, le mysticisme, et la glorification d’un passé antique romantisé étaient déjà pas mal implémentés en Europe de l’Ouest bien avant l’arrivée des immigrants russes. Que les rescapés d’un empire corrompu se soient mêlés aux perdants d’un autre empire disparu pour influencer une idéologie rancunière d’extrême droite, ça par contre c’est tout à fait plausible.

@aliochou Oui, suffit de voir à quel point la bourgeoisie parisienne du Moyen-Âge a tenté par tous les moyens, quitte à pipeauter son Histoire ou l’arbre généalogique de certains, de s’inventer des origines hellénistiques dans une volonté de purification ethnico-culturelle – moins à dessein politique ou raciste que pour élever son statut en Europe face aux autres grandes villes du continent – avec le soutien inconditionnel des ecclésiastiques locaux qui avaient à charge de (ré)écrire l’Histoire.

Fantasme d’une généalogie antique qui sera ensuite tiraillé, en fonction de la météo politique locale, avec des besoins de roman national (Paris, c’est gaulois donc français) mais aura perduré jusqu’au XIXème siècle et grandement influencé Paul Valéry – qui était un peu le Geoff Keighley de la hype sur l’Antiquité grecque en France au sortir de la Grande Guerre.

Je conseille le bouquin Les Deux Paris de Jean-Pierre Arthur Bernard si le sujet de la mythologie évolutive des origines parisiennes vous intéresse en profondeur. Mais bref ! On n’a pas eu besoin de quelques immigrés russes bougons pour s’inventer d’improbables périples de descendants demi-dieux de l’Olympe qui s’arrêtent aux bords de la Seine parce que la Pythie les a prévenus que Kylian Mbappé finira par rempiler au PSG.

Loin de moi évidemment de dire que l’ultraorthodoxie russe a eu le monopole de l’antisémitisme (comme souvent l’Angleterre est encore dans les bons coups avant tout le monde) et de la nostalgie réactionnaire de lecture chrétienne (tout le monde antirévolutionnaire français est passé bien avant). Mais la société russe de la fin du XIXe/début XXe est quand même bien plus mystique que les sociétés européennes ; et surtout, le millénarisme apocalyptique dont elle semble être imbibée va trouver dans les coups d’Etat de 1905 et 1917 ainsi que dans la première guerre mondiale une validation inespérée de ses thèses. Si bien que quand Les protocoles des Sages de Sion et surtout ses lecteurs débarquent de Russie blanche en Europe de l’ouest, ils n’ont pas seulement entre leurs mains un énième pamphlet conspirationniste antisémite et antimaçonnique, mais le pamphlet qui aurait annoncé dix-quinze ans avant l’effondrement du monde traditionnel. Il a donc une valeur non pas d’avertissement paranoïaque mais, bien plus puissant et explosif, de preuve rétrospective, évidemment reçue à bras ouverts par tous les milieux ultranationalistes, monarchistes et cathos intégristes revanchards qui n’en demandaient pas tant, et leurs cousins allemands paganistes racialistes. Et en effet, ça devient à partir de là de la symbiose entre grands loosers vénéneux.

Hésité avec Champs de Pivot, mais ça cause quand même beaucoup littérature :

une analyse universitaire des problèmes de traduction posés par La Disparition et surtout la manière dont ils ont été gérés par son traducteur japonais, Shuichiro Shiotsuka (qui parle ici de lui à la troisième personne, car il est aussi bien l’auteur de la traduction que l’auteur de cette réflexion).

J’y apprends surtout l’existence de deux romans à lipogrammes dont j’ignorais absolument tout, et qui ont l’air fort chouette :

**残像に口紅を ** (Zanzō ni kuchibeni wo, « [Mettons] du rouge à lèvres sur l’image rémanente »), 1989, de Yasutaka Tsutsui, l’auteur de Paprika, en japonais.

Ella Minnow Pea, 2001, de Mark Dunn, en anglais.

Les deux ont en commun de ne pas être de « simples » lipogrammes à la façon de La Disparition, mais des lipogrammes progressifs, les contraintes de syllabes/lettres interdites apparaissant et se cumulant progressivement. L’expérience semble du coup complètement différente.

Ni l’un ni l’autre ne sont traduits, mais étant donné l’exercice de style, je ne sais pas s’ils gagnent à l’être sans perdre de leur sel.

Si comme moi vous êtes amateurs d’expériences oulipesques mais que votre niveau en japonais vous interdit la compréhension de textes littéraires complexes, notez qu’il existe Le Censeur des rêves, un recueil de nouvelles oulipesques de Yasutaka Tsutsui, de traduit en français, et qui se tope encore d’occasion. Pas de lipogrammes en vue mais ça a l’air très bien quand même si j’en crois les avis.

(est-ce que je suis en train de me poser là un mémo de lectures à me procurer et emporter pour les vacances d’été ? Oui, tout à fait).

Tu le sais peut-être mais « Lieux » de Perec vient d’être édité au Seuil. C’était un projet non finalisé que Perec n’a pas voulu sortir.

De ce que j’en comprends, la lecture sous le format bouquin est assez fastidieuse, mais les éditions du Seuil ont eu la bonne idée d’en sortir une édition en ligne gratuite qui en propose une lecture plus souple (on choisit la date, le lieu et hop !)

Ca vient tout juste de sortir et je ne l’ai pas encore lu, donc je ne peux en dire plus : https://lieux-georges-perec.seuil.com/

Profité de mes vacances à New York et en Nouvelle Angleterre pour lire trois nouvelles ou romans en lien direct avec les lieux.

City of Glass, Paul Auster, 1987.

Connu pour être la première des trois nouvelles qui l’ont rendu mondialement célèbre pour sa trilogie new-yorkaise, qui n’ont en commun, de ce que j’en comprends, que d’avoir le même auteur et de se passer à New York. Car pour être sincère, ce premier volet ne m’a pas donné une envie irrépressible de lire la suite.

En soi, le pitch est assez cool, a fortiori si on aime les poupées russes et les jeux méta, ce qui est plutôt mon cas : Quinn, un auteur de romans policiers veuf et passablement dépressif qui publie anonymement des nouvelles à succès sous le nom d’emprunt de William Wilson, reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone d’un type un peu perché qui le prend pour un enquêteur de réputation nommé Paul Auster, s’estime menacé par l’arrivée imminente en ville de son père, sorte de gourou qui viendrait l’assassiner, et le supplie de l’aider, au point que Quinn décide de se faire passer pour ce dernier.

S’ensuit une filature pleine de jeux de miroirs en faux teint, à travers laquelle Quinn semble autant se prendre au jeu de cerner ce mystérieux homme qui serait si menaçant, à travers moult conjonctures, et se réinventer lui-même en tant qu’enquêteur privé, s’identifiant autant à ce Paul Auster dont il ne sait pas grand chose mais qu’il s’acharne à imiter, qu’à son propre héros de roman dont il reprend la méthodologie.

En l’écrivant, je me dis que le pitch est vraiment très cool. Et il y a de vrais bons moments, notamment toute la filature à travers New York, à mi-chemin entre enquête à distance, conjectures aventureuses et fantasmes intellectuels, qui illustre à merveille la parenté historique entre l’enquête policière telle que codifiée dans la littérature et le délire paranoïaque complotiste, que relevait Luc Boltanski dans Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, dont je parlais sur feu Boulette.

Du coup, on est longtemps sur ce fil assez troublant et haletant : suit-on les pas d’un dangereux psychopathe qui nous livrerait ses plans à travers un stratagème hautement improbable ? Ou notre héros est-il en train de verser dans la psychose la plus gênante ?

Les quelques rebondissements suivants sont assez cools, et il y a un moment où je me suis dit : « Ok, je veux voir l’adaptation Netflix de ce truc ». Et puis arrivée à son troisième tiers, la nouvelle m’a complètement perdu. Après un énième virage, elle se met à traîner insupportablement en longueur, à virer dans le pathétique le plus boring, et à vouloir manifestement raconter un truc qui sans doute passionne les Lacaniens mais qui, là, sur mon banc de métro à New York, n’avait plus grand intérêt romanesque.

Donc voilà, j’en ressors un peu frustré. Accessoirement, j’ai trouvé l’écriture certes claire et efficace mais pas inoubliable, et je ne m’explique pas tout à fait l’aura de Paul Auster. Mais maintenant que je suis cinquième dan de base-ball, j’ai au moins pu apprécier le running gag sur les défaites des Mets. Peut-être le principal intérêt de ce roman, au final.

Ella Minnow Pea, 2001, Mark Dunn.

J’en parlais un peu plus haut en amont de ce voyage, et c’est assez rigolo que je l’intègre de bon cœur parmi les lectures liées aux lieux visités, alors que dans l’absolu, pas du tout : Ella Minnow Pea se déroule sur une île américaine imaginaire, Nollop (située en Caroline du Sud, m’apprend rétrospectivement wikipedia). Mais je l’ai lu, ou plutôt dévoré, pendant qu’on était sur la presqu’île de Cape Cod, et il m’a semblé y être (à Nollop, pas à Cape Cod. Enfin si, aussi. Bref).

Je vous préviens, le pitch est 100 % ma came : sur cette fameuse île de Nollop, du nom du supposé auteur du célèbre pangramme anglais The quick brown fox jumps over the lazy dog, vénéré par cette petite communauté très versée dans l’adoration de la littérature et des lettres d’imprimerie, le quotidien prend un tour imprévu quand les lettres constituant le fameux pangramme, inscrit sur le fronton de la mairie, se mettent petit à petit à se casser la gueule.

Dans ce qui apparaît petit à petit comme une communauté à l’adoration un peu trop religieuse pour Nollop, chaque disparition de lettre est interprétée par le politburo insulaire comme l’indice qu’il faut proscrire son usage dans le langage parler et écrit. C’est le prétexte à un lipogramme progressif (au fur et à mesure que le roman avance, de plus en plus de lettres deviennent interdites) autant qu’à un récit qui débute comme une farce littéraire exotique et plaisante, pour peu à peu se muer en irrespirable dystopie orwellienne - où l’on mesure à quel point il est difficile de faire plus de violence à la société qu’à lui interdisant d’employer ses pleins moyens d’expression.

D’un point de vue littéraire, et à la différence par exemple de *La Disparition, *Ella Minnow Pea est un roman épistolaire. On suit la progression maladive de Nollop à travers la correspondance d’une poignée de personnages (dont Ella, principale protagoniste), qui entre tendresse, révoltes et provocations, font preuve de mille et une astuces pour continuer de se parler tout en injuriant copieusement les responsables de l’île, non sans parfois commettre un impair, ce qui n’est pas sans conséquence dans un monde insulo-totalitaire ou le facteur a le droit d’ouvrir les correspondances pour vérifier que les lettres interdites ne sont pas utilisées.

C’est relativement court (200 pages), forcément un peu difficile à lire (l’exercice impose de recourir à du vocabulaire rare, et le dictionnaire anglais-français de ma liseuse a abdiqué plus d’une fois ; voire à d’innombrables néologismes plus ou moins transparents) ; très inventif (face à un scénario qui dérive vers une dystopie noire, la lecture est constamment rayonnante et enjouée, grâce à l’extrême plasticité de l’anglais que développent les héros de Mark Dunn pour réinventer la langue en moins de lettres). C’est même assez souvent très franchement drôle et réjouissant, ou en tout cas animé par un souffle subversif autant qu’un emballant amour des mots qui ne sauraient laisser indifférent.

Je ne vous divulgâche pas la fin, parce qu’on gagne à le lire plutôt qu’en lire un résumé, tellement c’est une expérience unique. Suffice to say que j’ai beaucoup aimé, et que le topic Champs de Pivot survalide ce livre. Note aux traducteurs de ce forum : le défi est lancé.

The House of the Seven Gables, 1851, Nathaniel Hawthorne.

Un classique absolu de la littérature américaine, et je pouffe de rire en l’écrivant : j’ai appris son existence en passant devant la barraque qui l’a inspiré à Salem. A 80 $ la visite guidée, je me suis dit que je ferais aussi bien de savoir de quoi ce bouquin parlait, d’autant qu’un élément sur le fronton m’a intrigué : il est présenté comme l’un des fondateurs du roman fantastique, et des romans de maison hantée en particulier.

Le pain brioché aux pépites de chocolat : la rumeur dans Salem veut que la maison aux sept pignons soit maudite, depuis que le colonel Pyncheon, puissant Puritain aux méthodes fortes, se soit débrouillé pour faire exécuter son bâtisseur et premier propriétaire, Matthew Maule, à l’occasion du procès des sorcières de Salem. Depuis, par une sorte de retournement, celui qu’il aurait accusé à tort d’être un sorcier par pur intérêt en serait devenu un, et depuis sa tombe, aurait jeté un sort sur la bâtisse, au point que ledit Pyncheon y est mort le jour-même où il a pris possession des lieux, et que tout son arbre généalogique n’ait depuis connu dans cette maison que malheurs et déprime.

Et… Je ne sais pas comment raconter la suite, ou plutôt l’essentiel du roman lui-même, tant c’est assez difficilement racontable. Disons que l’on suit en premier lieu les pérégrinations d’une de ses descendantes, Hepzibah Pyncheon, vieille célibataire flippante mais gentille, qui refuse de quitter la barraque familiale pour on ne sait quelle raison, et qui, parce qu’elle commence à sérieusement galérer financièrement, va même décider d’y ouvrir une petite boutique de brics, de brocs et de bonbons à un sou, en essayant de ne pas trop faire flipper les clients.

C’est difficile de raconter le reste, car le roman a beau être souvent présenté comme l’ancêtre du roman gothique fantastique et du thème de la maison hantée, il n’épouse aucun des codes qu’on lui connaît. Plusieurs différences fondamentales en ce sens. D’abord, on ne suit pas une naïve famille qui viendrait s’installer sourire au lèvre dans un somptueux manoir victorien construit sur on ne sait quel cimetière indien, comme par exemple dans les excellentes séries de Mike Flanagan (lui-même de Salem), The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, mais une descendante d’un type maudit qui n’a elle-même pas l’air de la première fraîcheur. Par ailleurs, il existe assez peu, voire aucun ressort antagonistique, de type les vivants contre les morts, comme en raffole Ghostbusters & cie ; on est plutôt dans un clair-obscur permanent, ou certains vivants ont l’air passablement morts et certains morts passablement vivants, mais sans que ce ne soit jamais complètement dit ni articulé : ils passent leur temps à papoter dans le jardin arboré, et la couleur diaphane de certains teints n’a pas l’air de les préoccuper autant que le lecteur. Surtout, c’est un roman de fantômes qui, en vérité, ne comporte officiellement aucun fantôme. Plus exactement, il joue de la comparaison, insiste sur les courants d’air un peu inquiétants, sur les regards un peu trop absents, sur une extrême vieillesse qui ressemble à la mort, mais sans jamais, à aucun moment, n’acter le passage dans le surnaturel, ce qui est du reste sans doute ce qui est le plus déroutant pour un roman présenté comme le père du fantastique. En fait, il s’agit même d’un livre assez rationnel, qui ne se réfère jamais au monde de l’au-delà que pour jouer avec les attentes du lecteur, et peut-on supposer, les attentes un peu populistes de son époque, mais non sans s’en moquer régulièrement, donnant à croire aux fantômes une page pour se moquer de telles superstitions la suivante. D’ailleurs les rares passages à passer vraiment la vitesse supérieure en matière de pouvoirs surnaturels nawaks sont des récits dans le récits, et Hawthorne n’oublie jamais de présenter alors le locuteur temporaire comme un plumitif un peu trop ambitieux pour ne pas être affabulateur. De ce point de vue là, ça m’a surtout fait penser à The Shoot, de Skolimowski, qui avec ses jeux d’emboitement, traite surtout de la force du récit et des ressorts de la crédulité.

En somme, c’est un livre étonnant, bien plus moderne que sa date ne laisse envisager, tant il contient déjà en germe la critique de l’exploitation commerciale du folklore populaire qui rendra Salem célèbre. Plus en profondeur, c’est aussi une réflexion plus subversive qu’il n’y paraît sur le poids de l’héritage, et cette maison maudite est moins un repaire à spectres affamés que la métaphore de ces ancêtres embarrassants dont il serait sain d’évacuer la mémoire et l’héritage - clé de lecture sans doute essentielle, Hawthorne est lui-même le descendant d’un des juges assesseurs du procès des sorcières de Salem, John Hathorne, le seul à ne jamais avoir fait amende honorable, et les biographes rapportent que c’est pour s’en désolariser que son descendant a modifié l’orthographe de son patronyme. Certains font d’ailleurs de The House of the Seven Gabbles un livre explorant avant tout la psyché de l’Amérique anglo-saxone, l’expropriation qui est son péché originel, et la culpabilité au cœur de son histoire.

Bref, c’est vraiment super intéressant comme lecture, même s’il faut survivre à un style très maniériste, et d’innombrables descriptions de mobilier qui meublent, de nuages qui nuagent, de pitites plantes, qui sont autant de reflets des personnages. C’est un peu poussiéreux parfois, ça n’avance pas vite, on n’y lira jamais rien de subitement renversant, mais il y a une langueur, un propos et un héritage qui en font un livre qui mériterait certainement d’être davantage connu des touristes tocards comme moi qui débarquent à Salem sans en avoir entendu parler.